英語が伸び悩むことは誰にでもあることです。

私はTOEICは940点を獲得し、英検1級にも合格しましたが、その道のりは平坦ではありませんでした。

むしろ、困難とチャレンジの連続でした。

今回はそのような自身の経験も踏まえつつ、英語の伸び悩みの7つの原因とその対策をご紹介します。

私の保有資格について確認されたい方はこちらをご参照ください。

勉強をしても成果が上がらない時がある

英語を勉強すると決心し、学習を開始したにもかかわらず、思うように成果が出ないときがあります。

このままの勉強法を続けて大丈夫なのか、今までのやり方は無駄だったのではないか、などと悩み始めると勉強のモチベーションも下がってしまいます。

ここでは英語学習が伸び悩んでしまう7つの原因とその対策をご紹介します。

英語が伸び悩む7つの原因とその対策

早期に結果を求めすぎる

英語のスキルは数日や数週間で身につけることができるものではありません。

一定の時間をかけて、ゆっくりと上達するものです。

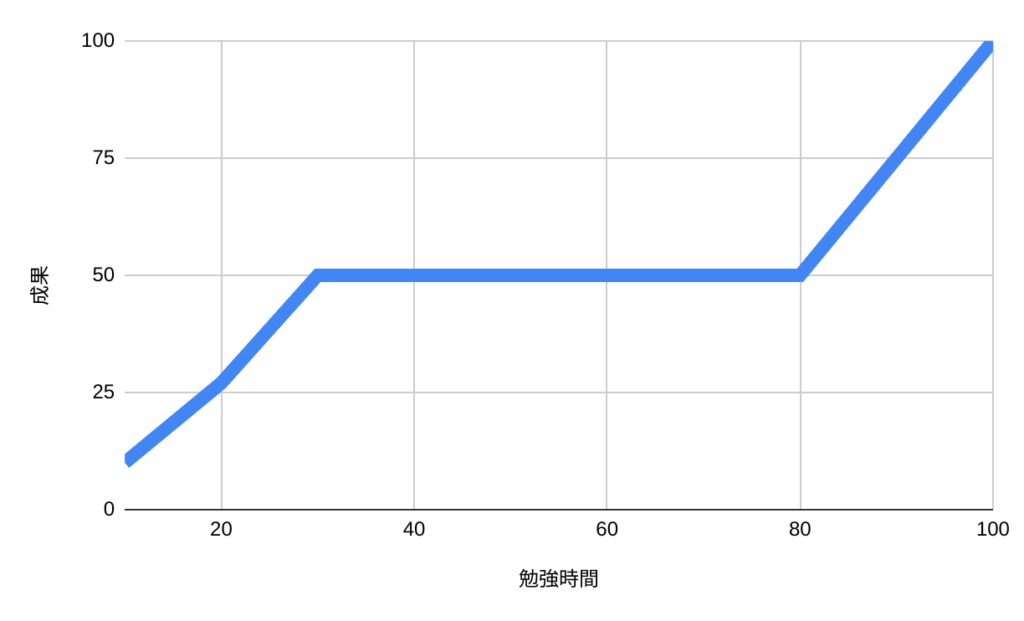

上達と時間の関係(曲線)には個人差があります。

アメリカ人やイギリス人も数日や数週間で英語がペラペラになったわけではありません。

生まれた頃から、家族や友達との会話を通じて、そして学校での教育(日本で言う国語)を通じて、英語の能力を身につけたのです。

私たちのような英語を母国語としない日本人が、彼らにキャッチアップするためには一定の時間がどうしても必要です。

個人的には、「伸び悩み」と思っていても、実際には通常の成長曲線上にある場合もあります。

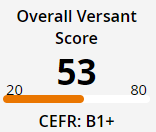

下のグラフをご覧ください。

個人差はありますが、英語学習にはプラトー(停滞期)があります。

なお、プラトー(plateau)には「高原」という意味もあります。学習の停滞期を表す平行線が高原のように見えるのでプラトー(またはプラトー現象)と呼ばれます。

上のグラフでは、横軸が「学習時間」、縦軸が「成果」を示しています。

最初は順調に成果が伸びていますが、「勉強時間」が「30」のあたりから「成果」が伸びず50のレベルで横ばいとなってしまっています。

その後「勉強時間」が「80」のあたりから「成果」がぐんと伸びてまた成長軌道に戻ります。

この「成果」が伸びず50のレベルで横ばいとなってしまう時期がプラトー(停滞期)です。

英語学習にはプラトー(停滞期)がつきものです。これは全く問題ありません。

対策:中長期的な視点で目標設定をする

早期に結果を求めすぎるということに心当たりのある方は、中長期的な視点で学習目標を設定しましょう。

「英語学習にはプラトー(停滞期)がつきものだから心配ない」と言われても、いつそこから抜けさせるのか分からないのでは不安になってしまいます。

そこで、「英語学習にはプラトー(停滞期)がある」という前提で中長期的な視点で学習目標を設定しましょう。

ポイントは以下の通りです。

- 大目標(本当に実現したいゴール)を、半年、年単位で設定する

- その大目標に至るまでの中間目標を月単位、四半期単位で設定する

- その中間目標に到達しているかどうかの確認のため、模擬テスト、各種検定試験でレベルチェックをする

- さらにその中間目標達成のためのメニューを日単位、週単位で設定する

例えば、「TOEIC(Listening & Reading Test)が600点以上」を1年後のゴールとするならば、学習開始から半年後や四半期単位で実際のテストを受けてみることで、その目標に近づいているかどうかをチェックすることができます。

短期的な成果にとらわれず、中長期的な視点で学習計画を立てましょう。

学習の間隔を空けすぎ

学習の間隔を空けすぎなのが原因の可能性もあります。

普段は使わない言語を習得するのですから、英語学習にはどうしても一定の学習量が必要です。

英語の伸び悩みの原因は、ひょっとしたら学習の間隔を空けすぎていることにあるのかもしれません。

一度学んだことを一生忘れないのであれば苦労しません。

多くの人にとって、学んだことを時間の経過とともに忘れてしまうことは避けれません。

知識や能力を維持・向上させるためには、学んだことを繰り返し復習して定着させるとともに、さらに新しいことを学び続けなければなりません。

英語学習の間隔を空けすぎているのであれば、いつまで経っても学んだことの定着ができず、次の学びのステップに進むことができません。

対策:英語に触れる時間を多くする

学習の間隔を空けすぎていることが伸び悩みの原因の場合は、できるだけ英語に触れる時間を多くすることで原因を解消することができます。

理想は、毎日英語に触れることです。

それが分かってはいてもなかなか時間が取れないという方は「スキマ時間」、「ながら時間」を上手に活用しましょう。

スキマ時間の例

- 通学、通勤時間

- 電車、タクシーなどでの移動中

- お昼休み

- 友人との待ち合わせ、仕事のアポイントメントまでの時間

- 銀行、郵便局、病院などの待ち時間

ながら時間の例

- 料理中(料理しながら)

- 散歩中(散歩しながら)

- エクササイズ中(運動しながら)

- 歯磨き中(歯磨きしながら)

1回1回は短くても、これらの時間を毎日英語のリスニングにあてることができれば相当の時間になるはずです。

詳しくは以下の記事をご参照ください。

また、オンライン英会話を取り入れるのも英語学習の定着化の一つの方法としておすすめです。

おすすめの理由は次のとおりです。

- 1回あたりのレッスンは30分程度なのでスキマ時間で学習できる。

- 通う必要がなく、自宅でレッスンを受けることができる。

- 一般に、通学型のスクールに比べて圧倒的に費用が安い。

- 早朝、深夜でも受講できる。(オンライン英会話のサービスによっては24時間対応しているものもあります)

「自分にはオンライン英会話なんて無理」なんて思う必要はありません。

オンライン英会話を楽しむ方法についてはこちらの記事をご覧ください。

適切な負荷をかけていない

伸び悩みの原因が、いつの間にか楽な学習方法になってしまっていることにある場合もあります。

英語の学習を継続するのは大事ですが、それが形だけのものであったり、適切な負荷がなかったりしては学習効果は半減です。

英語学習は筋トレと似通うところもあります。

自分にとって楽なメニューばかりこなしていてはいつまで経っても英語の筋肉は鍛えられません。

こんなことは当てはまりませんか。

- なんとなく英語を聞き流している。

- とりあえず決まった時間に英会話レッスンを受けているが、予習・復習はしていない。

- 練習問題で分からない問題があるとすぐに答えを見てしまう。

- 単語を覚えるのは面倒なので覚えない。

英語を楽しみながら身につけることができるのであれば誰も苦労しません。

もしそれが可能なら、今の日本は英語がペラペラの日本人だらけになっているでしょう。

英語を英語のまま聞き取ることができるようになったり、反射的に英語で言いたいことが言えるようになるためには、反復練習も欠かせません。

英語のことわざに「No pain, no gain」(痛みがないのなら、得るものもない)があります。

つまり、何かを得るには困難が伴うということです。

対策:自分の苦手・弱点を意識した学習メニューにする

目標を達成するためには自分に厳しくすることも必要です。

自分の弱点や苦手から逃げずに真正面から向き合いましょう。

例は以下のとおりです。

(例)語彙力を鍛えたい場合

- 単語・熟語を一日○○個覚える

(例)スピーキングを鍛えたい場合

- 一日に○○ページ音読する

- 一日に○○ページ英訳スピーキングの練習をする

- 一日にオンライン英会話のレッスンを受ける

(例)リスニングを鍛えたい場合

- 一つの英文をネイティブスピーカーの発音が聞き取れるようになるまで繰り返し聞く(A-Bリピート機能を活用)

- NHKのラジオ英会話を毎日集中して聞く

(例)TOEIC、英検で高スコアや合格がしたい場合

- 問題集を一日○○問解く

- 参考書を一日○○ページ理解できるまで読む

具体的な方法については以下の記事をご参照ください。

過剰な負荷をかけている

英語学習に無理は禁物です。

短期に学習効果を上げようとして過剰な負荷をかけるのも伸び悩みの原因となることがあります。

それは以下の理由によるものです。

- 人間の集中力の持続には限度がある。(持続可能な集中力は15分とも30分とも言われています)

- 人間が一日に覚えられる単語や熟語の数には限りがある。

- 英語上達の速度には限りがあるので、過度の勉強をしたからといってすぐには上達しない。

- 負荷をかけすぎる学習は燃え尽きやすく、持続が困難な場合がある。

つまり、英語学習に費やした時間と成果との間に正比例の関係が成り立たなくなるため、伸び悩んでしまうのです。

対策:学習メニューを見直し、無理のないプランに変更する

今の学習メニューが過度なものになっているかもしれないとの心当たりがある方は、メニュを見直してみましょう。

ポイントは以下の通りです。

- 学習メニューを実現可能なものに減らす。

- 1回に2時間、3時間とまとめて学習するのではなく、休憩を取ったり、午前と午後とに学習時間を分けたりして、細切れに学習する。

- 他の英語スキルの学習も取り入れることで脳に新鮮な刺激を与える(ヒアリングを集中強化しているが、リーディングも取り入れる、など)

「早く英語がうまくなりたい」、「○○日以内に英検○○級合格(TOEIC○○点)」といった目標設定はとても大事ですが、詰め込みすぎると逆効果になることがありますので注意しましょう。

苦手分野・特定のスキルの学習だけをしている

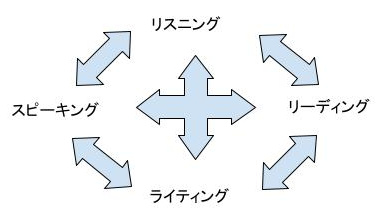

苦手分野・特定のスキルだけの学習だけをすることが伸び悩みの原因になることもあります。

例えば「自分はリスニングが苦手だからとにかく英語をたくさん聞く」という学習方法は行き詰まってしまう可能性が高いです。

なぜなら、英語学習はリスニングやリーディング、スピーキングなどのそれぞれのスキルをバランスよくアップさせることで相乗効果(シナジー効果)が得られるからです。

リスニングを例に取ると、いくら英語を聞き取る「英語耳」ができたとしても、その英単語やフレーズの意味を知っていないため理解できないのであれば聞き取れないのと同じです。

日本の日常生活でも、初めて聞くような人名や用語は聞き返したり、文字で見て読み方を確認したりすることがあると思います。

したがって、英語をすんなりと聞き取るようにするためには、事前準備としてたくさん英単語やフレーズを頭にインプットしておくことが重要です。

それを知らずに、あるいは面倒がって語彙力(ボキャブラリー)の増強をおろそかにしたままリスニングの練習に励んだとしても伸び悩んでしまうことになります。

スピーキングも同様です。

どんなに英語をきれいな発音で話すことができたとしても、文法がぐちゃぐちゃだったり、語彙力(ボキャブラリー)が十分でなかったりしたら、聞いている方は何を言っているのか分かりません。

対策:他の分野・スキルの学習もバランス良く行う

苦手分野・特定のスキル以外の学習も取り入れ、バランスよく学習しましょう。

先程ご説明の通り、「リスニングが自分の弱点なのでリスニングを集中的に練習しているが成果が出ない」、「スピーキングの練習をしているが、言いたい表現が思うように出てこない」ということで行き詰まってしまうのは、練習内容が苦手分野・特定のスキルにかたより過ぎていることが原因の場合があります。

対策としては、他の分野・スキルの学習もバランス良く行うことです。

遠回りに思えるかもしれませんが、英語の総合力の底上げになりますし、それぞれのスキルアップの相乗効果が得られますので、結果的に目標達成への近道になることもあります。

例えば、ネイティブスピーカーと英語でペラペラに話せるようになりたい方は、スピーキングに加えて、リスニングおよび語彙力のスキルも同時に高めることで、以下のような効果を得られます。

- 英語をきれいな発音でよどみなく話すことができる(スピーキング強化の効果)

- 豊富な語彙力により、専門的な内容の会話でも話すことができる(語彙力強化の効果)

- 相手の言うことを正しく理解できるので、的確に英語で応答することができる(リスニング強化の効果)

詳しくは以下の記事をご参照ください。

目標が定まっていない

英語が伸び悩むのは、目標が定まっていないからかもしれません。

英語を趣味として楽しむのであれば目標はなくてもいいかもしれません。

確かに毎日新鮮な英語に触れるだけでも楽しく、充実感を覚えるときもあります。

登山では地図やコンパスがあるので山頂というゴールを見定めてそこに向かうことができます。

地図やコンパスがなかったり、そもそも山頂をゴールとしていなかったりしていれば、いつまでも山の中腹をウロウロすることになります。

英語も同様で、自分なりのゴールを定めて学習をすることが重要です。

対策:客観的な目標を定める

客観的な目標を設定しましょう。

英語を学ぶ多くの方は、学ぶ目標があるはずです。

高校・大学受験対策、就活対策、海外旅行や留学のため、海外勤務のため、さらにはモテたいためなど目標は様々だと思います。

目標達成のためには、客観的な目標を定めることが大事です。

例えば「英語が話せるようになりたい」と思ってもどのような状態を「英語が話せる」と言えるのかは人によって受け止め方が違います。

「This is a pen.」や「Hello!」も立派な英語です。

これらを話せる人を「英語が話せる人」と言えるでしょうか。多くの場合、そうは言えないでしょう。

今のは極端な例でしたが、英語学習の目標があいまいですと、どれくらい勉強すればよいのか、どのような状態がゴールと言えるのかが分かりません。

その点、英検やTOEICなどの資格試験は客観性があります。自分の英語の実力(現在地)を級やスコアで測定することができます。

一般にTOEIC(Listening & Reading Test)が800点以上であれば、「英語ができる」と言えるでしょう。

また、今はTSSTやVersantといった、スピーキング能力を測定する試験もあります。

これらの客観性がある試験の級やスコアを目標に学習を進めましょう。

そうすれば、自他とも認める「英語ができる」人になれる日もぐっと近くなるでしょう。

また、これら資格試験は、目標になるだけではなく、目標までの道標になるものもあります。

試験の結果は単に合否や点数を伝えるだけではなく、自分の強みや弱みを分析するためにも使うことができます。

強みをさらに伸ばし、弱点を克服することで、具体的な学習イメージを持って目標に進むことができます。

オンライン英会話の中には、追加料金なしで毎月のレベルを測定できるものもあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

インプットだけをしている、またはアウトプットだけをしている

インプットとアウトプットのバランスは取れていますでしょうか。

たくさんの単語や熟語を覚えたり、たくさんの英語をヒアリングしたりという、インプットだけでは高い学習効果は期待できません。

覚えた内容を実際にアウトプット(外に向かって発信)することで知識の定着がより確実なものになるからです。

また、覚えた内容をうまくアウトプットできないということは、その内容を十分に理解していないということの表れであるとも言えます。

この気付きにより、再度覚え直しをして知識を定着させることができます。

英語のスキルは実際にアウトプット(外に向かって発信)することでそのスキルを対外的に証明することができます。

したがって、英語学習においてアウトプットはとても重要です。

かといって、アウトプットだけの学習も高い効果は得られません。新しい知識がインプットされないからです。

対策:インプットとアウトプットのサイクルを作る

ルづくりを意識しましょう。

インプットだけをしている、またはアウトプットだけをしているということに心当たりのある方は、インプットとアウトプットのサイク

ここでの説明におけるインプットとアウトプットについて次の通り整理します。

インプット

- 新しい単語や熟語を覚える

- 新しい会話表現を覚える

- 生の英語をたくさん聞く

- 英語のニュースや英字新聞を見る、読む

など

アウトプット

- 覚えた単語を書き出してみる

- ヒアリングで聞き取った英語を書いてみる

- シャドーイングをしてみる

- 正しい発音・適切な流暢さで英語を話してみる

- オンライン英会話などを活用して実際に講師と英語で話してみる

- 英語で文章を書いてみる、頭の中で和訳・英訳をしてみる

- 各種検定試験や模擬試験を受けてみる

など

このインプットとアウトプットのサイクルを繰り返すことで、「覚える」→「分かる」→「できる」→「新しいことを覚える」の好循環を作り出すことができます。

少しでも成長を感じることができれば学習継続のモチベーションアップにもなります。

最後に

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

ぜひ一緒に英語の勉強をしましょう!